いざ、色相環を暗記しようと思っても、なかなか覚えられない(涙)

そんなことありませんかー?

そんな方におすすめなのが

色相環を2段階に分けて覚えることです。

前のブログでは12色相環の暗記法について説明しましたので

今回は、残る12色の覚え方を紹介します。

P.C.C.S.色相環とは

色相環とは

色相環というのは、代表的な色相を集めて輪っか状に配置したもの。

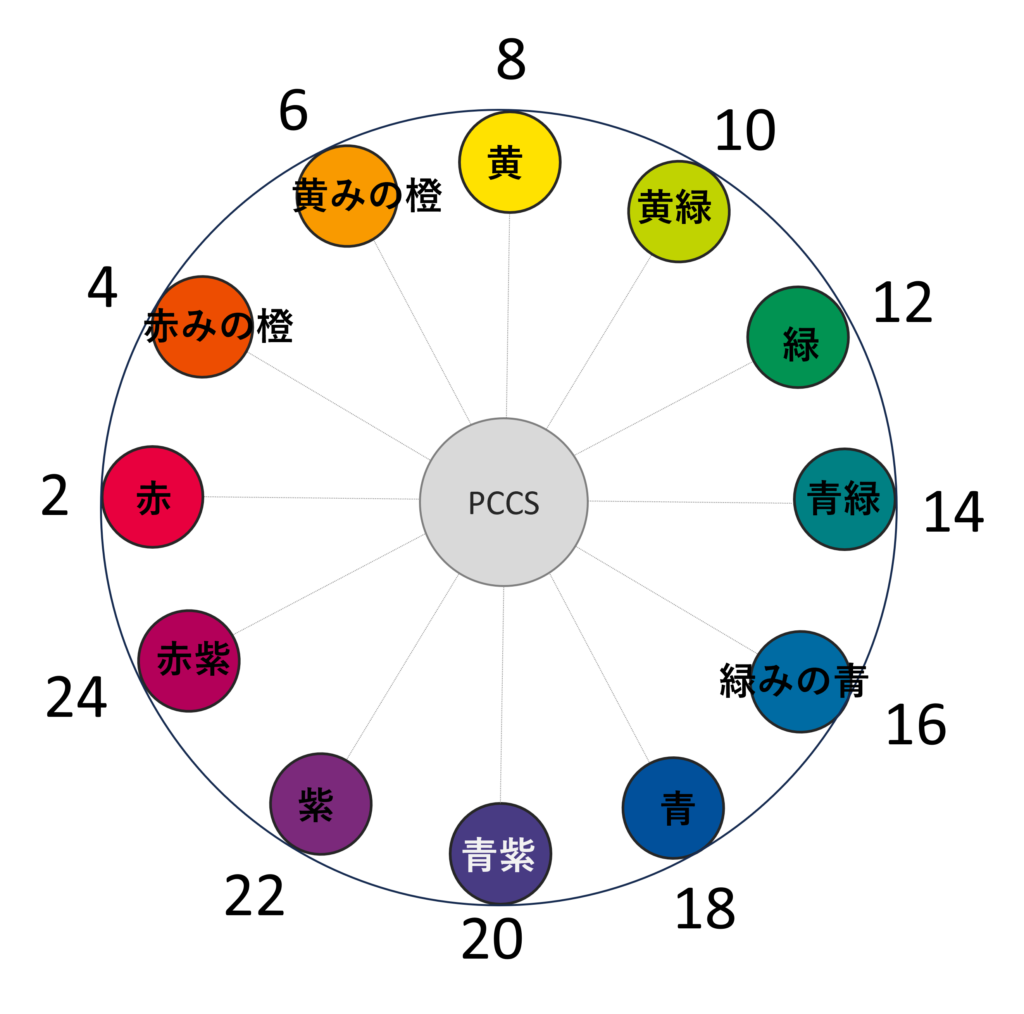

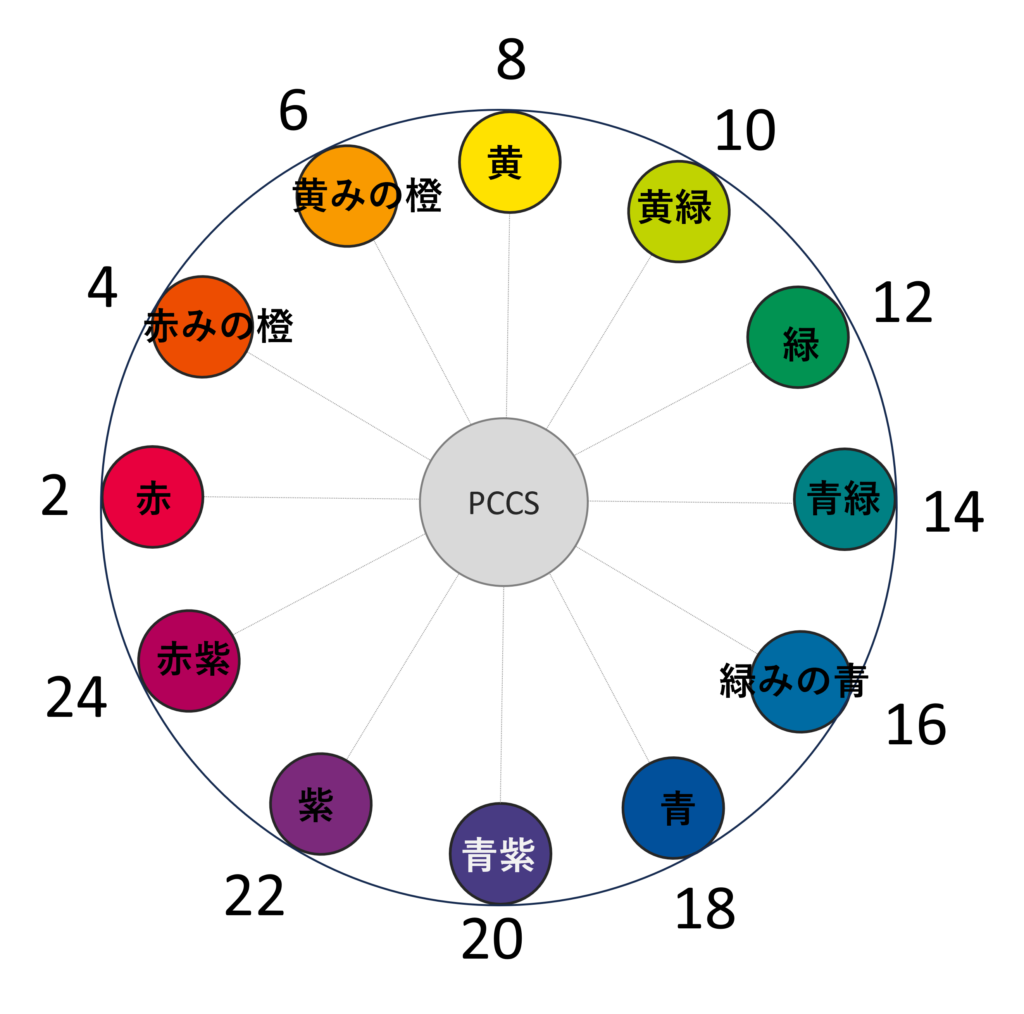

色相環にはいくつか種類があって、代表的なのが、マンセル表色系の色相環と、P.C.C.S.の色相環です。

このうち、色彩検定3級で出題されるのがP.C.C.S.の色相環。(2級はマンセル色相環)

P.C.C.Sとうのは、一般社団法人日本色彩研究所が開発したシステムのことで、色を「色相」と「トーン」で考えるのが大きな特徴。色相環は一度覚えてしまうと、ファッションやインテリアの色使いが上達するので、検定試験を利用して覚えておきたいものです。

P.C.C.S色相環の覚え方

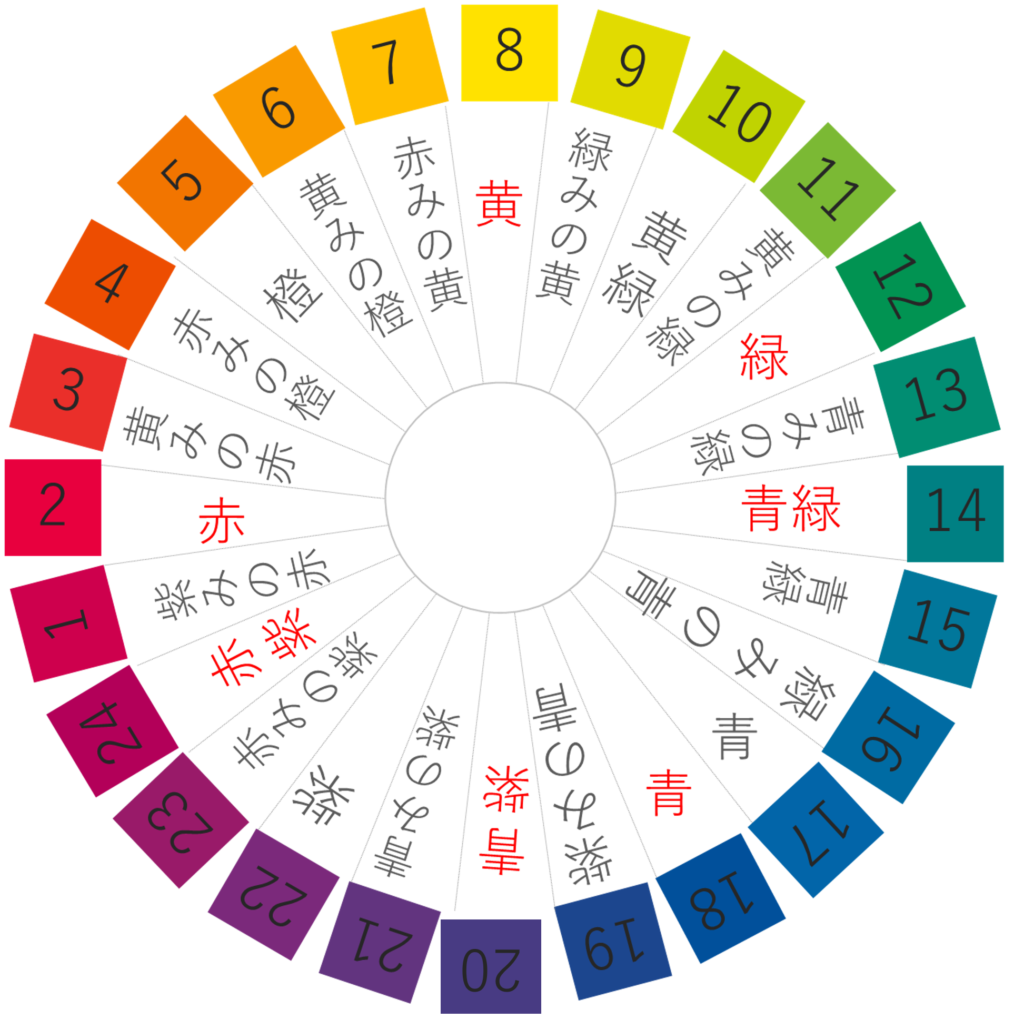

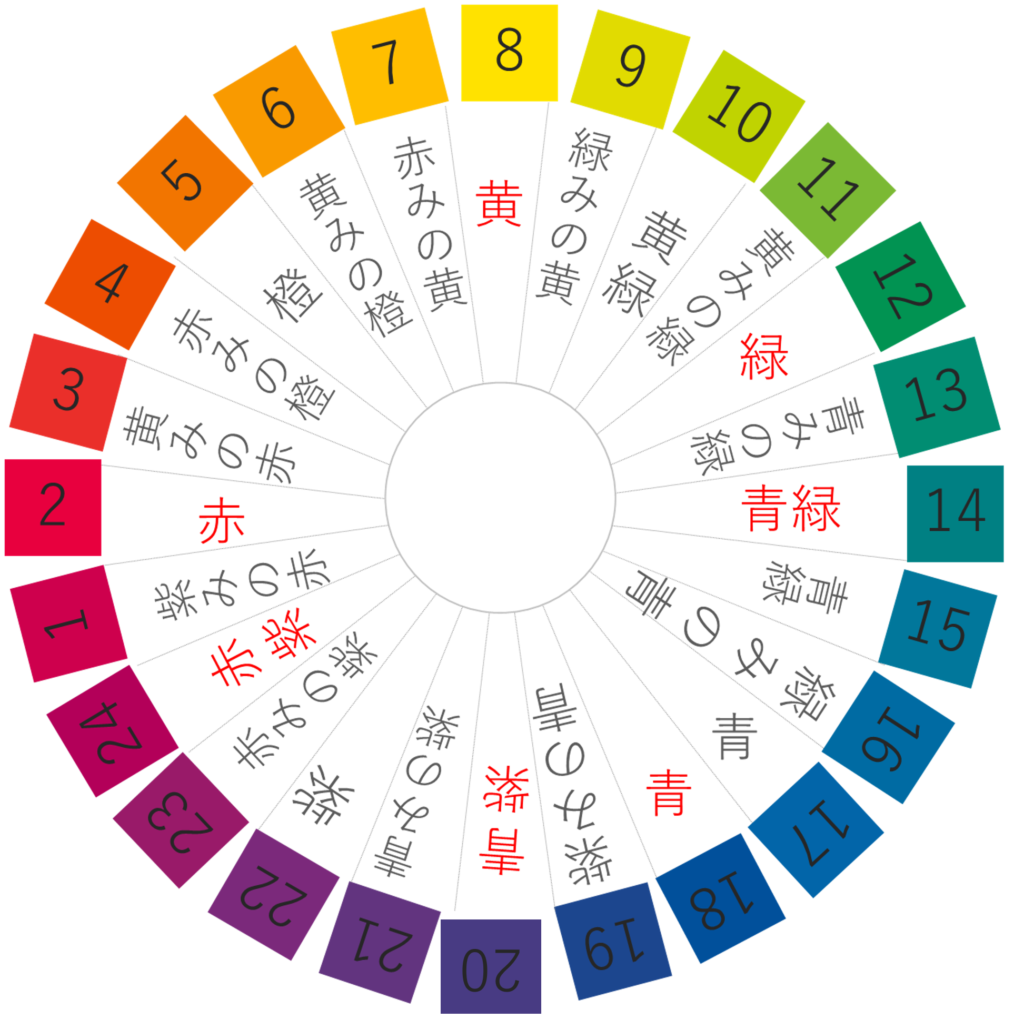

P.C.C.S.の色相環は24色で構成されています。

最終目標は、この色相環をマルッと全部覚えること。

とはいえ、なかなかそれは大変な作業です。

そこでおすすめなのが、12色づつ2段階に分けて覚えることです。

最初は12色の色相環から暗記する

P.C.C.S.の色相環で、日常的によく使われるのが12色の色相環です。

これは色相環の24色のうち、偶数の数字の色だけで構成された色相環。

まずはこの12色の色相環を完璧に覚えることをめざしましょう。

【色彩検定対策】PCCSの色相環を語呂合わせで暗記する方法(その1)

残りの12色の覚え方

①(準備)24色の色相環を用意する

①12色相環を完成させる。

②数字の間に1~23番までの順番に数字をふる

これで24色色相環のもとになる図ができました。

あとはこの〇に奇数番号の色を配置ていきます。

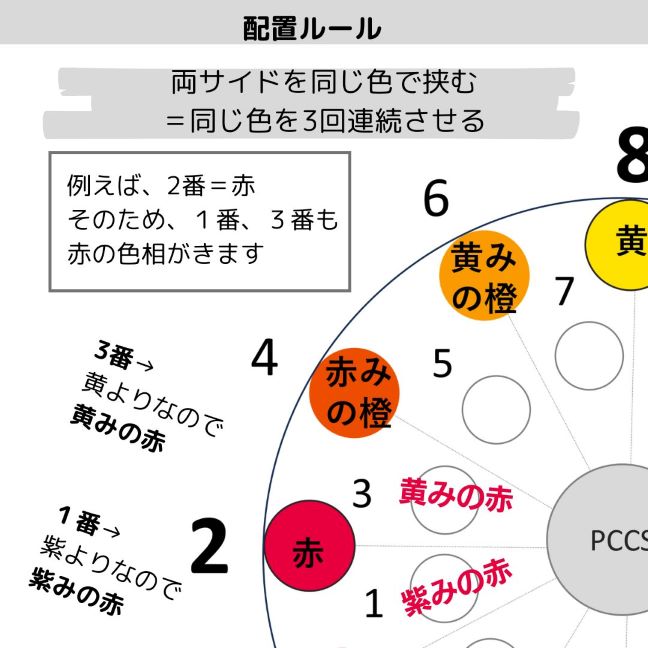

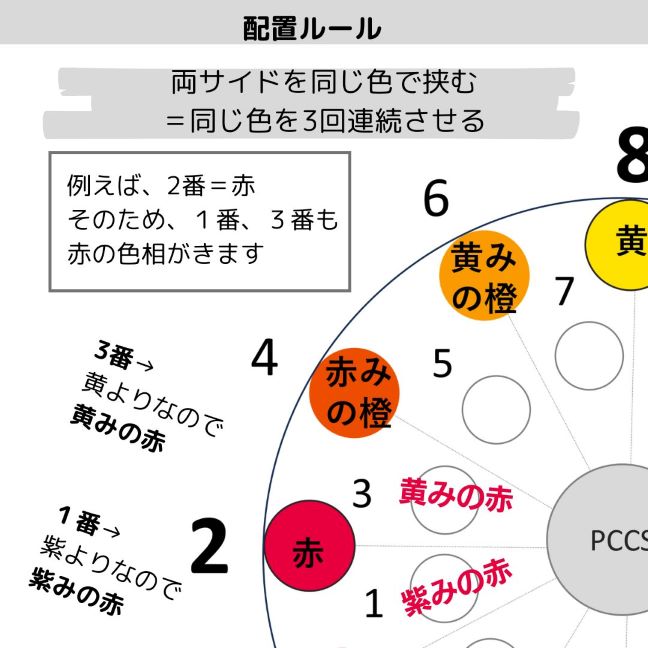

② 色を配置するルール

残りの12色を配置するにあたって、

覚えておきたいルールがあります。

それが、

両サイドに同じ色を配置するというルール

言い換えると

同じ色相は3回連続するということです

例えば、12色の色相環で2番の色:赤です。

そのため2番の両サイド、1番、3番も「赤」。

ただし、1番は紫に寄っているので「紫みの赤」

3番は黄に寄っているので「黄みの赤」となるのです。

「〇みの」という風に修飾語になる色は、

基本の5色(赤、黄、緑、青、紫)だけ。それ以外の色、例えば「黄緑み」という様な修飾語は存在しません。修飾語を何にするか迷ったらその色に一番近い「基本の5色」を探しましょう。

③ 実際に色を配置していく

5番の色

「赤みの橙」と「黄みの橙」に挟まれている色なので橙

7番、9番の色

どちらも色相は「黄」。

7番は「赤」に近いので、赤みの黄

9番は緑に近いので、緑みの黄

11番、13番の色

どちらも色相は「緑」。

11番は「黄」に近いので、黄みの緑

13番は「青」に近いので、青みの緑

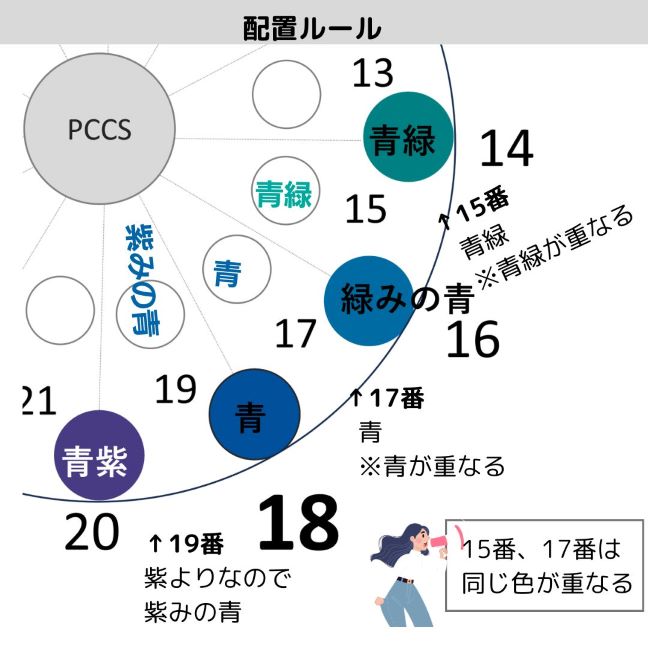

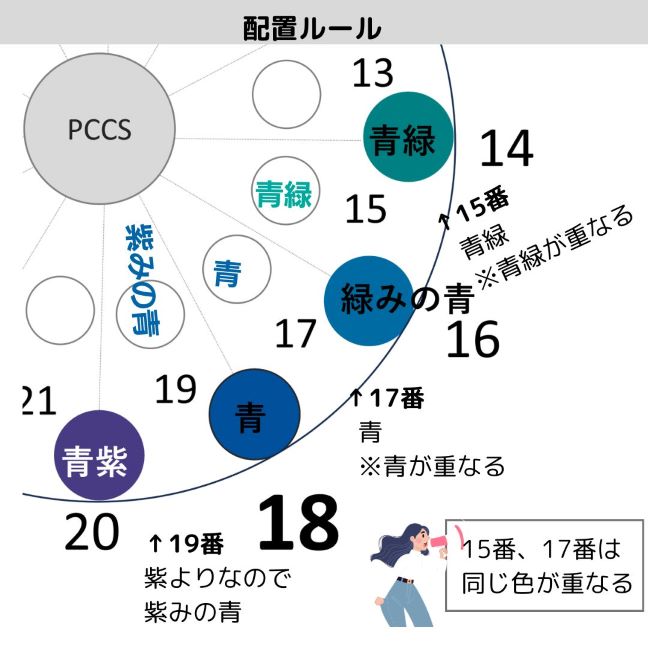

15番、17番の色

イレギュラーなルールになるのが、15、17番。

ここは同じ色が2回繰り返されます。

15番は14番と同じ、青緑

17番は18番と同じ、青

19番の色

色相は「青」。

「紫」に近いので、紫みの青

21番、23番の色

どちらも色相は「紫」

21番は「青」に近いので、青みの紫

23番は「赤」に近いので、赤みの紫

これで1~23番までの配置は完了。

これを12色の色相環と合わせると、24色の色相環が完成します✨

あとは繰り返し書いて覚えるのが、確実です。

当日は、試験が始まったら、まずはこの色相環をどこかに書きだしておきましょう。

それからじっくり試験問題に取りかかると、落ち着いて臨むことができると思います。

色彩検定は色々と覚えることがあって大変ですが、後々の生活の中でも使えるものも多いです。

ぜひコツをつかんで暗記してみてくださいね。

コメント