色の検定試験は複数あります。そのため、

一体どれを受験すればいいのか?と悩みますよね。

私のおすすめはAFTが主催している「色彩検定」ですが

他の検定試験が意味がないわけではなく、

受験する目的によってはそちらの方がよい場合もあります。

そこでこのブログでは、私が実際に受験した中で感じた

色彩検定を受験するメリットを他の検定と比較しながら紹介します。

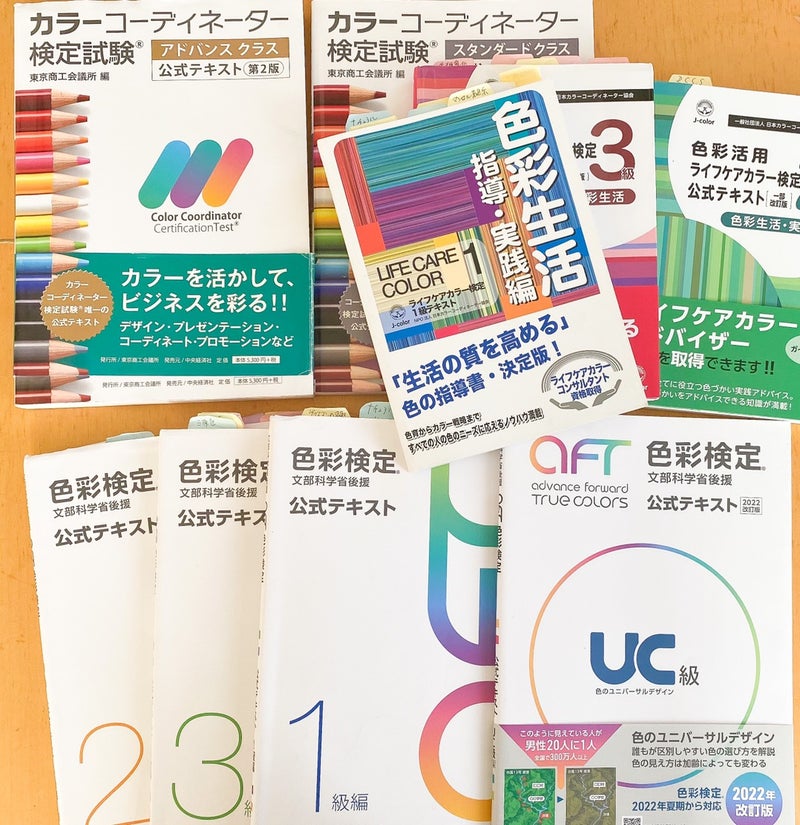

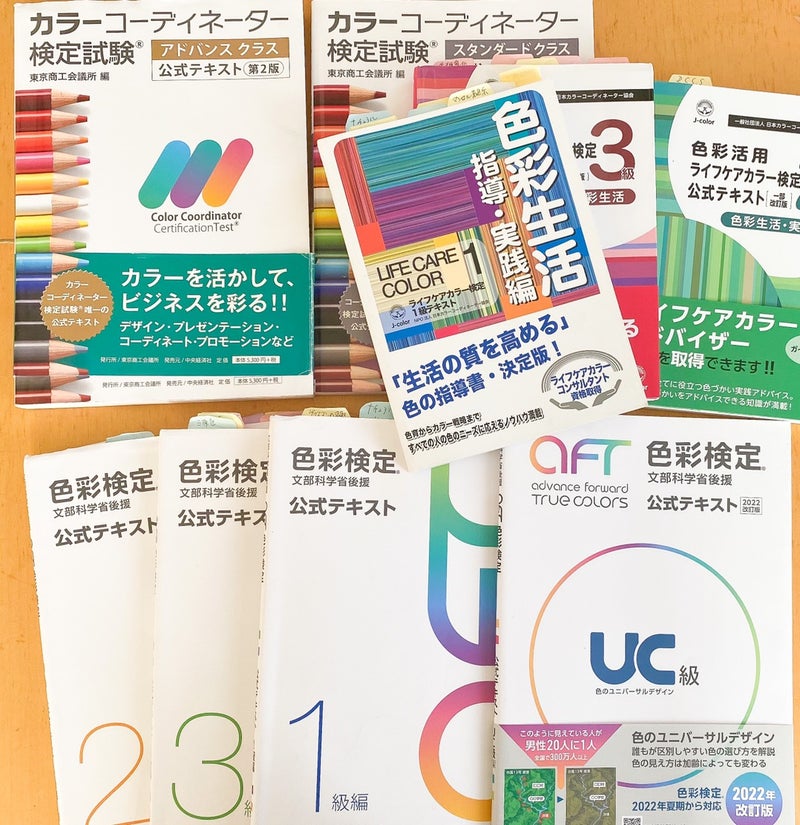

色彩の検定の種類

色の検定を実施している団体は複数ありますが

主催団体や試験内容、難易度によって、いわゆる権威性に多少の違いがあります。

色の検定の中で、特に知名度の高いのが以下の3つの検定です。

その概要を一覧表でまとめるたのがこちらです↓

| 色彩検定 | カラーコーディネーター 検定 | 色彩活用 ライフケアカラー検定 | |

|---|---|---|---|

| 主催団体 | 公益社団法人 色彩検定協会 | 東京商工会議所 | 一般社団法人 日本カラーコーディネーター協会 |

| 受験料 | 1級 15,000円 2級 10,000円 3級 7000円 UC級→6000円 | アドバンスクラス 7,700円 スタンダードクラス 5,500円 ※CBT受験の場合は 利用料2,200円プラス | 色彩学 4,400円 分野別 2,200円 ・ インテリア ・フード ・デジタル 色彩学+分野別併願 5,500円(税込) |

| 公式テキストの価格 (公式問題集) | 1級 4,070円 2級 2,970円 3級 2,420円 UC級 2,310円 ( 1~3級 1,100円 UC級 990円 ) | アドバンスクラス 5,830円 スタンダードクラス 3,410円 (990円+送料370円) | 色彩学 1,980円 インテリア 1,430円 フード 1,430円 デジタル 1,430円 ※問題集は現在改定中 |

| 試験方法 | 1級1次、2、3、UC級 マークシート方式 1級2次 記述式+実技 | IBT方式 自宅や学校などの パソコンから受験 CBT方式 試験会場の パソコンで受験 | IBT方式 自宅や学校などの パソコンから受験 CBT方式 試験会場の パソコンで受験 |

| 検定スケジュール | 年2回実施 夏季:2、3、UC級 冬季:全休 | 年2回実施 | 通年(2024年夏頃より実施予定) |

| 2023年度受験者数 (合格率のめやす) | 1級:2,465人(41.4%) 2級:15,872人(72.2%) 3級:29,449(74.1%) UC級:5,091(81.6%) ※色彩検定協会HPより | アドバンスクラス: 2,561人(48.8%) スタンダードクラス: 5,669人(74.3%) ※東京商工会議所Hpより | 2024年よりスタートされる検定のためデータなし |

| 権威性のめやす | ★★★ | ★★ | ★★ |

3つの検定を受験して感じたこと

色彩検定

色の検定といえばコレというくらいメジャーな存在です。

また、文部科学省後援ということで、唯一の公的な色の資格のため、3つの検定の中では一番権威性があると感じます。ただ、色の資格として拍がつくのは1級です。

私は色彩検定の1級とUC級を取得しています。

いきなり1級から受験したのですが、その理由は検定料です。

各級、それぞれかなり高額な受験料だったので、それならば最上級の受験だけでよいかと安直に考えたのです。ただ1級を受験するためには、2・3級の知識も必須で、全級のテキストと問題集を購入する必要があるため、結局、費用はそりなりにかなりかかりました。

試験自体は、1級1次、2、3、UC級は独学でも大丈夫です

ただ、1級2次は、独学も無理ではないですが、不安な方はスクールで、カードの扱い方だけでも習得された方がいいかと思います。

色彩検定は、色の検定の中でも特にファッションインテリア系の知識が充実している印象です。

ファッション、インテリア系の業種の方やこの分野に興味がある方にはおすすめの検定です。

カラーコーディネーター検定

カラーコーディネーター検定の1級は、以前は最も取得が難しい検定でしたが、2020年に改編が行われて以降は難易度が下がり、色彩検定に近い合格率になりました。、また、以前は1~3級まであった階級は、現在は「スタンダードクラス」と「アドバンスクラス」の2階級制に変更。

私は「アドバンスクラス」の方を受験しましたが、すべて選択問題なので、さほど難しさは感じませんでした。

色彩検定1級の知識を持っている方は、問われる知識の内容が重なるので、比較的取得しやすいと思います。

「色彩検定」のテキストがビジュアル資料が多かったり、色使いがカラフルなことと比例して、「カラーコーデ

ィネーター検定」のテキストは、文字や図表が多めで、どこか色彩学・色彩工学の教科書を思わせます。

内容的にも、学術的な内容が多く、とっつきにくい方は一定数いるかなと感じます。

色を専門的に学びたい、製品づくりに活かしたい、デジタル系の仕事に活かしたい、

そんな方におすすめの資格です。

最後にちょっと余談。あまり世間では知られてないのですが、アドバンスクラスを取得すると、JAFCAのセミナーを数年間だけ特別価格で受講できるというメリットがあります。JAFCAはトレンドカラーを設定している団体で、通常、セミナーを受講するにはかなり高額になります。それが期間限定とはいえ、安く受講できるので、かなりお得感がありました。

ライフケアカラー検定

3つの検定の中では、検定料が最もリーズナブルです。

検定もIBT、CBT方式で、通年受験可能という、とにかく受験しやすいのが特徴の検定です。

検定の内容については、色彩検定3級とほぼ同じで、初めに押さえておきたい色の基礎知識が問われます。

難易度は、3つの検定の中でも一番簡単な印象です。

短時間で習得できるので、色の検定を受けてみたいけど、あまり時間がとれないという方におすすめです。

おすすめは色彩検定検定試験

実際に3つの主な検定を受けた経験も踏まえて、おすすめするのは「色彩検定」です。

権威性がある

検定試験に合格すれば、エントリーシートや履歴書にも記載したいところです。

ただその時に、できれば「何、その資格?」と聞かれるよりも、ある程度の認知度のあるものの方が望ましいです。

そういう意味で、唯一の公的資格であり、認知度が一番高いというのが、この検定をおすすめする理由です。

履歴書やエントリーシートに書く場合、「何級から記載できるのか?」が気になる所ですが、特に規定はなく、3級からでも記載できます。ただ、デザインやファッション系など、色の資格を持っていることが強みになる業界の場合は、色彩検定2級以上は取得しておきたいところです。

取りたい資格・検定の第2位

「日本の資格・検定」というサイトで実施されたアンケートによると、

色彩検定は、2024年に趣味でとりたい資格の第2位にランキングしています。

資格を取りたい理由としては、仕事にもプライベートにも役立つという意見が多く上がっていました。

仕事においては、プレゼン資料作成などの様に、案外色を使っている場面が多いものです。

一度知っておくと使える知識として色彩検定は人気のようです。

公式テキストが充実している

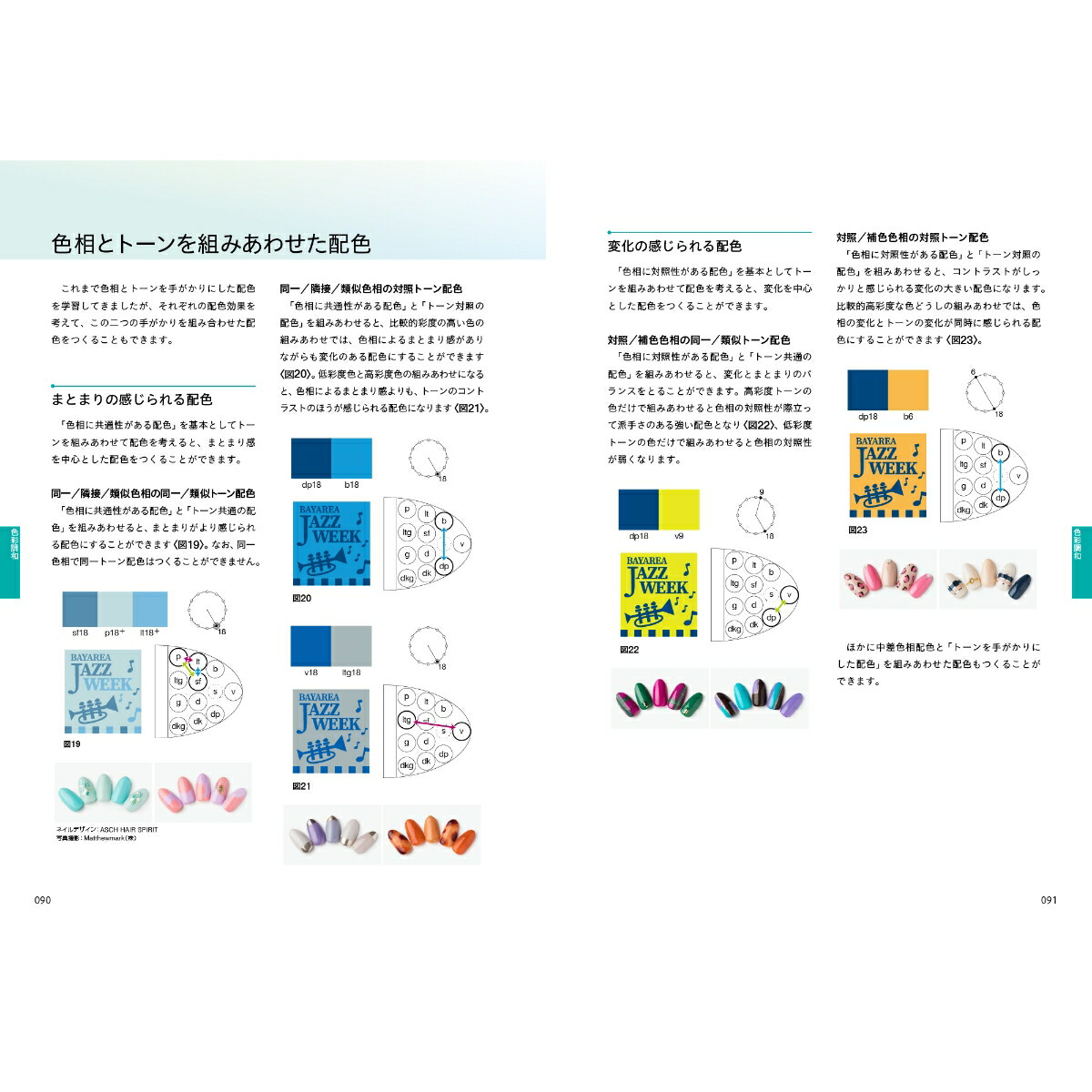

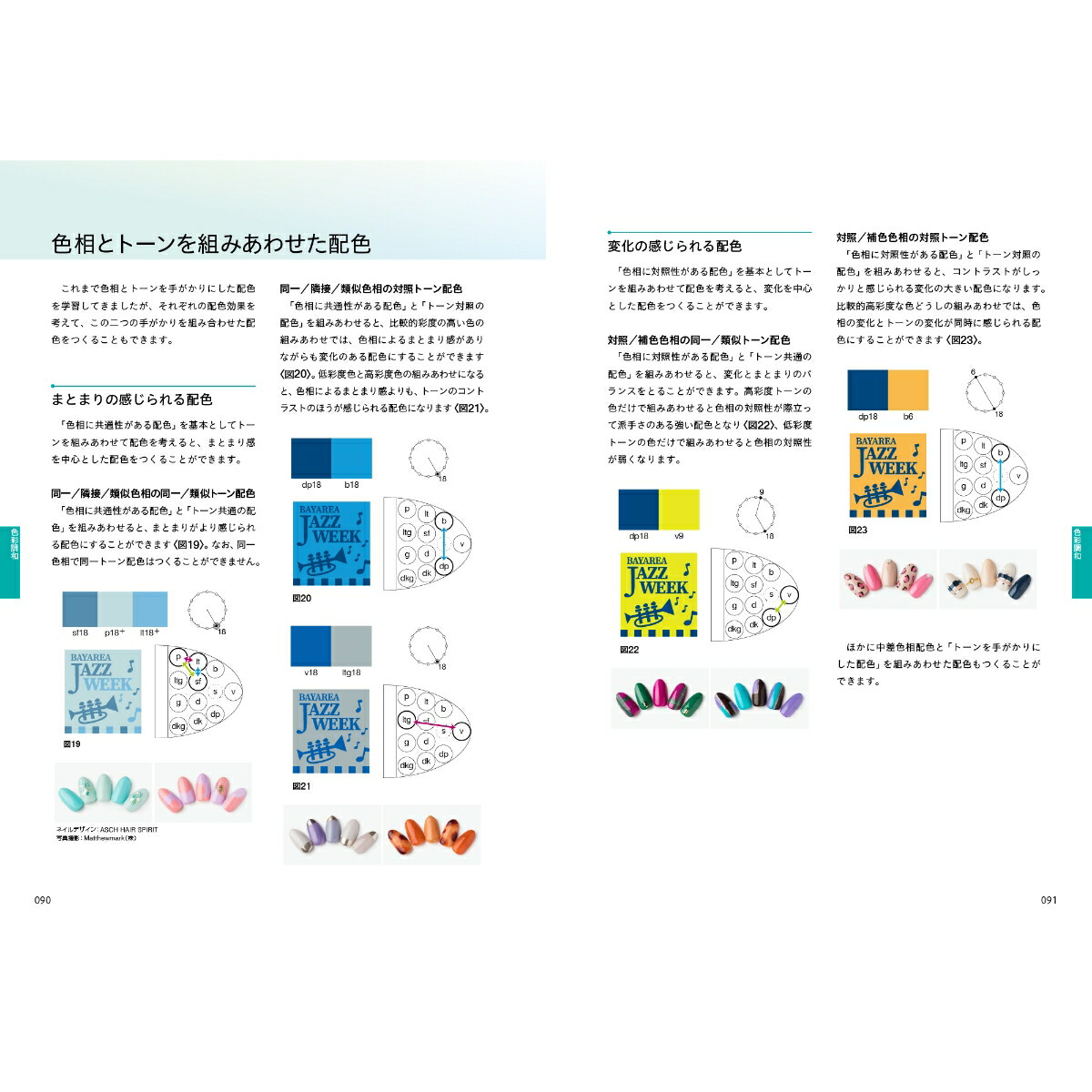

色彩検定のテキストは、画像や図解が多く、初学者にもわかりやすい内容になっています。

色彩心理の事例では、スーパーで見かけるようなドリンクやチョコレート、キャンデーなどが登場したり、

配色イメージの事例にはネイルチップが使われています。

とにかく普段の暮らしに直結している例が多く、色を身近に感じることができる内容で学びやすいです。

▼色彩検定3級の公式テキスト

▼色彩検定1、3級の公式テキスト、問題集

色彩検定を受けるメリットとデメリット

ここまで色彩検定がおすすめの理由をお伝えしましたが、検定を受けるメリットについても触れたいと思います。

検定を受けて色の知識を学ぶとこんなメリットが期待できます。

ただ、その一方でこんなデメリットもあります。

特に費用の面は、正直かなり高額なので、人によってはかなりデメリットと感じる方もいらっしゃると思いますので

メリット、デメリットを考慮して、挑戦していただくのがよいかなと思います。

ただ、色の知識は一度取得してしまえば、あらゆる仕事に活かせる応用範囲の広いものです。

また、仕事だけではなく、ファッションのセンスがアップしたり、暮らしの中で色を楽しむシーンが増えて

気持ちが豊かになるという大きなメリットもあり。やはり学んで損はないと思うのが、色の検定です。

色彩検定を受けるなら3級からがおすすめ

色彩検定を受験されるならば、可能であれば、色彩検定の3級からの受験がおすすめです。

私は、いきなり1級から受験しましたが、結果としてあまりメリットがなかったと感じます。

というのも、1級の試験には、2級、3級の範囲が含まれているため、

知識ゼロからスタートするには覚える範囲が広すぎて、時間的にかなり大変でした。

今なら分かるのですが、色、学ぶ順番がとても大切。Aを学んだらB、それが理解できたらC、という風に段階的に知識を積みあげると理解しやすいという特性があります。なので検定は3級から受験がおすすめです。

最後に、色彩検定のテキストは、色彩の知識が分かりやすく解説された書籍としても優秀です。

最終的に試験を受けなくても、まずはテキストを買って読んでみる。そこからのスタートでもいいかなと思います。

この世の中には、色のついていないものはありません。

ただ、この色の「使い方」を系統だてて、総合的に学べる機会はあまりないのが現実です。

たくさんある色から、仕事や暮らしの中で自分にとって「ベストな色を選べるようになる」。

その知識を学べるのが色彩検定。ぜひトライなさってくださいね。

時間は有限です。効率的に合格を勝ち取りましょう!

コメント