色の検定試験と言えば色彩検定や、カラーコーディネーター検定が有名ですが、それとは別に「パーソナルカラー検定」というものがあります。

この検定は、パーソナルカラーに特化した”実践的”な知識を問うもので、昨今のパーソナルカラーブームも相まって、興味を持つ方が増えている検定です。

ただ色彩検定と比較すると、まだ知名度が低く、情報も限定的なのが現状。そこで、現役のパーソナルカラーリストであり、過去、パーソナルカラー検定を受験した経験から、パーソナルカラー検定とはどんな検定なのか、受験のメリット・デメリットを解説しています。併せて独学合格のための勉強法も紹介していますので、ぜひ参考になさってくださいね。

パーソナルカラー検定とは?

パーソナルカラー検定と色彩検定の違い

色彩検定とパーソナルカラー検定の違いは、前者が、ファッション、建築、インテリアデザイン、マーケティングなど、幅広いテーマを扱っているのに対して、後者はパーソナルカラーに特化していることです。

そんなパーソナルカラー検定ですが、具体的には以下の様な内容が学べます

1.色の基礎知識

・色の3属性

・表色系(PCCS、マンセルなど)

2.パーソナルカラーの知識

・パーソナルカラーの分類方法と各タイプに似合う色、メイク

3.配色の知識

・配色理論

色の基礎や配色といった内容は色彩検定3級と重なる所がありますが、そこにプラスしてパーソナルカラーの理論や実際の仕事に活かせる知識が学べるのがパーソナルカラー検定です。

パーソナルカラー検定をおすすめする人

1.パーソナルカラーを仕事に活かしたい人

・パーソナルカラーリストさん

(これから目指す方はもちろん、現役の方も理論武装のために役立ちます)

・美容師さん

・ヘアメイクさん

・ネイリストさん

・アパレル販売員さんなど

2.パーソナルカラーを自分のファッションに活かしたい人

・過去にパーソナル診断を受けたけれども、活かし方が分からない方

・パーソナルカラーに興味があり、自分のファッションに取り入れたい方 など

3.カラーに興味がある人

・色彩検定を受けて色に興味をもち、別の色の資格も取ってみたいと考えている人

※色彩検定3級とパーソナルカラー検定は、内容が重複します。色彩検定3級取得後であればかなり有利に受験できるので、何か別の色の資格を取りたいと思っている方にはおすすめの資格です。

パーソナルカラー検定の種類

パーソナルカラー検定の種類

パーソナルカラー検定は、主催する団体の違いによって複数の検定があります。その中で知名度が高いのは主に以下の3つです。

色彩技能パーソナルカラー検定

パーソナルカラー検定の中で最も歴史が古い。NPO法人日本パーソナルカラー協会(JPCA)が主催する検定試験で、知識だけでなく、色を見分ける実践的な能力が問われるのが特徴。

階級は、モジュール1(初級)、モジュール2(中級)、モジュール3(上級)の3段階で構成されており、各モジュールを順に取得していくシステム。

新パーソナルカラー検定

日本のパーソナルカラー界の第一人者であるトミヤママチコ氏が代表を務める一般社団法人新パーソナルカラー協会が主催する検定。試験内容としては、色彩技能パーソナルカラー検定とかなり類似している。大きな違いは、TOEIC試験のように1度のテストの正答率で合格級が決まるシステムを採用していること。何度も受験する必要がないので、上位級を目指す場合には経済的にも時間的にも最も負担が少ない検定。

色彩活用パーソナルカラー検定

一般社団法人日本カラーコーディネーター協会(J-color)が主催する資格で、パーソナルカラーをビジネスに活用するスキルを身につけることに主眼が置かれている。

階級は、3級(初級)、2級(中級)、1級(上級)の3段階。2、3級は誰でも受験できるが、1級は2級合格者のみ。

3つの検定の違いをまとめるとこの様になります▼

| 色彩技能 パーソナルカラー検定® | 新パーソナルカラー検定 | 色彩活用 パーソナルカラー検定 | |

|---|---|---|---|

| 主催団体 | 日本パーソナルカラー協会 (JPCA) | 一般社団法人 新パーソナルカラー協会 | 一般社団法人 日本カラーコーディネーター協会 |

| 検定の階級 | モジュール1(初級) モジュール2(中級) モジュール3(上級) | 特級 1級 2級 3級 | 3級(初級) 2級(中級) 1級(上級) |

| 受験資格 | モジュール1:誰でも受験可 モジュール2:モジュール1 合格者(モジュール1との併願受験可能) モジュール3:モジュール2 合格者 | 誰でも受験可 級ごとに合否が決まるの ではなく1度の試験の得点 により階級が決まるシステム | 2、3級は誰でも受験可 1級は2級合格者のみ |

| 受験料 ※価格は税込み | モジュール1(初級) 7,700円 モジュール2(中級) 8,800円 モジュール3(上級) 12,000円 | 10,000円 | 3級 6,600円 2級 8,800円 1級 16,500円 |

| 公式テキスト・問題集の価格 | モジュール1 ・テキスト 2,200円 ・ワークブック1,760円 ・過去問題集 1,320円 モジュール2 ・テキスト 2,200円 ・ワークブック 1,980円 ・過去問題集 1,760円 モジュール3 ・テキスト 7,700円 全モジュール共通 ・配色カード 1,780円 ・PCCS配色カード1,375円 | ・2,970円 ・ワークブック 1,870円 ・過去問題集 660円/年 | 3級 ・テキスト 2,420円 ・問題集 770円 ・過去問題集 660円 2級 ・テキスト 2,750円 ・問題集 1,100円 ・過去問題集 1,100円 1級 ・テキスト 4,400円 ・過去問題集 1,650円 |

| 試験方法 | CBT方式 試験会場の パソコンで受験 | マークシート方式 | <2・3級> CBT方式 試験会場の パソコンで受験 <1級> PBT方式 マークシート方式 実技問題(記述・配色) |

| 検定スケジュール | <モジュール1・2> 夏期:7月 冬期:12月 <モジュール3> 秋期:10月 春期:3月 | 年2回実施 | <3級>通年 <2級>奇数月 |

| 合格のめやす | 満点の70%前後 問題の難易度により多少 変動 | 特級→正解率95-100% 1級→正解率85%-94% 2級→正解率70%-84% 3級→正解率50%-69% | 満点の70%前後。 問題の難易度により多少 変動 |

| 権威性のめやす | ★ | ★ | ★ |

おすすめの検定は?

複数ある検定の中でもおすすめなのが「色彩技能パーソナルカラー検定」です。この検定は、パーソナルカラー検定の中で一番知名度が高く、また”色を見分ける力がつく”という他の検定にはない特徴をもっています。すぐに仕事に活かせる実践的な内容も多いため、これからパーソナルカラーリストになりたい方や、ファッション、ヘアメイクのアドバイスに色を活かしたい方には、特におすすめしたい検定です。

パーソナルカラーリストを目指す方にとっては、検定合格後のバックアップ体制がしっかりしていることも魅力です。有料にはなりますが、カラーリスト養成講座やフォロー講座がきめ細かく用意されているので、全く知識のない所からのスタートであれば迷わすおススメしたい検定です。

私自身の話をすると、「色彩技能パーソナルカラー検定」モジュール1.2、「色彩活用パーソナルカラー検定」2級を独学で取得しました。どちらも一長一短の部分はありますが、実用的な知識が学べるという意味では「色彩技能パーソナルカラー検定」に軍配が上がると感じました。ただ、正直デメリットがないわけではありません。

以下が、私自身が受験して感じたメリット・デメリットです。

色彩技能パーソナルカラー検定®のメリット・デメリット

メリット

まず全てのパーソナルカラー検定にも言えることですが、パーソナルカラーについて体系的に学べることです。パーソナルカラーに関する書籍はいくつかありますが、色彩学の基本、似合う色の仕組み、実際のコーディネートへの活かし方までを理論的に解説しているものはあまり見かけません。パーソナルカラーについて順序だてて体系的に学べるというのは大きなメリットです。

その中でも「色彩技能パーソナルカラー検定」を選ぶメリットは、パーソナルカラー診断やファッションのアドバイスに実践的な知識が学べることです。

例えば、「この色は肌色をこう見せる特徴があるからこんな人に似合う」という様な、似合う色の仕組みの解説は、他の検定には見当たりませんでした。また、カラー診断をする際には「色を見極めること」は必須です。この検定ではそのトレーニングが積めるのも魅力です。

似合う色やファッションの色あわせは、なんとなくの感覚で選ぶものだと思われがちですが、実は理論がありテクニックがある。そんなことが学べるのがこの検定です。つまり、自分に似合う色が分かったり、似合う色のコーディネートが考えられる様になること、これがこの検定を受ける最大のメリットです。

デメリット

一方デメリットとしては、検定に合格したからといって、すぐにパーソナルカラー診断ができるわけではないこと。検定合格というのはあくまでも、一定の知識があることを保証されただけにすぎません。実際のパーソナルカラー診断の技術を学ぶためには、更にスクールで高額の講座で学ぶ必要があります。

更にもう一つのデメリットは、費用がかかる割に権威性が弱いこと。検定料をはじめ、テキスト、教材も費用がかかり、上位級まで目指すとかなりの出費になります。検定合格後に協会に所属してパーソナルカラーリストとして活動したい方にとっては必須の資格となりますが、フリーで活動を行う場合には、受験して資格取得するメリットを感じないというのがデメリットです。(但しテキストで学ぶこと自体は意味があると感じます)

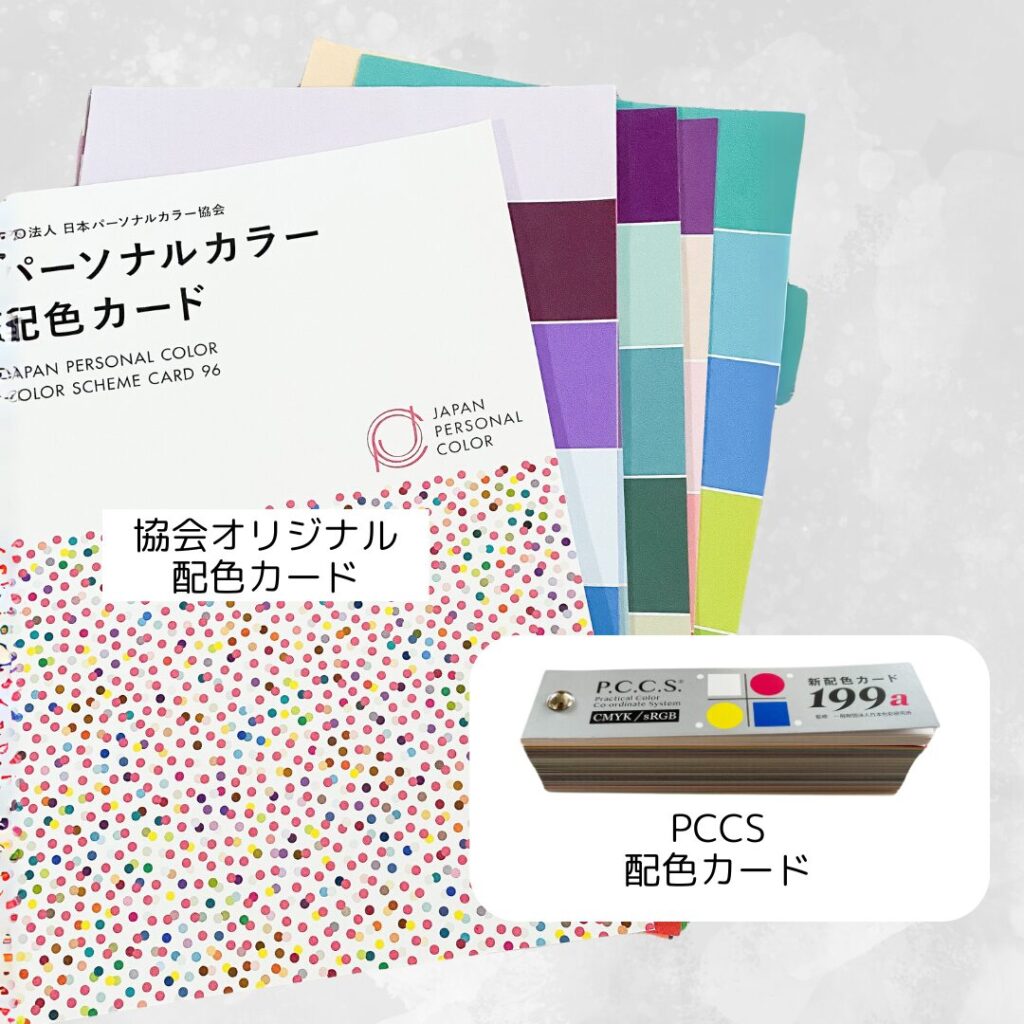

色彩技能パーソナルカラー検定®のテキストと補助教材

テキストと補助教材

必ず必要になるのが、公式テキストと過去問題集

そして、これらに加えて補助教材としてワークブックがあります。正直な感想として、モージュール1、2のみの受験であればワークブックをやらなくも合格できる人はいると思います。ただ、私は可能であればこのワークブックをやることをおススメします。理由は、このワークブックが色を理解するためのとても優秀な教材であること。そしてもう一つ。色の学びは、手を動かした方が身に付くからです。特にグレード3の上位級を目指す予定がある人、色の見分けに自信がない方はやって損はないと思っています。

ワークブックは配色カードを切り貼りして進めるので、2種類の配色カード(協会オリジナルの配色カード、PCCS配色カード)を併せて準備する必要があります。

教材はどこで買える?

テキストやワークブックは日本パーソナルカラー協会(JPCA)のオンラインショップで購入可能。

JPCAオンラインショップ

アマゾン(取り扱いはテキストと配色カードのみ)

色彩技能パーソナルカラー検定 モジュール1 初級 公式テキスト

色彩技能パーソナルカラー検定 公式テキスト モジュール1 2併願受験教材セット

色彩技能パーソナルカラー検定 モジュール3 上級 公式テキスト

日本色研事業(Nihonsikikenjigyo) 新配色カード199a

色彩技能パーソナルカラー検定®の勉強法は?独学できる?

独学合格は可能?

私が受験した「色彩技能パーソナルカラー検定」のモジュール1(初級)、モジュール2(中級)に限って言うと、独学は可能です、モジュール1は比較的簡単ですが、モジュール2はやや難易度があがるので、しっかり時間をかけて臨む必要があります。

独学合格のための勉強法

ここからは私が実際に独学合格した勉強法を紹介したいと思います。

モジュール1受験

モジュール1は、パーソナルカラーや色彩検定3級の知識がある方にとっては、正直とても簡単です。私は両方の知識があるので、やったことは、まず過去問を解いてみること。そしてそこで間違えた部分をテキストで確認。その後、配色ワークブックで重要だと思われる部分をやる程度でした。モジュール1にはあまり時間をかけず、併願しているモジュール2に時間をかけた感じです。

ただ色彩検定3級やパーソナルカラーの知識のない方は、勉強時間は、20時間前後は必要かなという印象です。勉強法としては、まずは公式テキストを一度サラッと読む→過去問に挑戦→配色ワークブックをやる→暗記箇所をまとめるという流れにするとスムーズです。

補助教材の「配色ワークブック」は時間があればやった方がいいです。とはいえ、初学者の方でもブックの全部をやる必要はなく、以下の部分を押さえる程度で十分かなというのが印象です。

特に私が重要だと思ったのは以下のパート。

Part5「色を見分ける練習」

Part7「模擬問題集」

最後にモジュール1合格に向けて必ず押さえておきたいことをまとめます

イエローベースとブルーベースの色の違い

で理解する

モジュール2受験

モジュール1と2の大きな違いは、内容がよりパーソナルカラーに特化、専門化することです。

例えば「サマーの人向けのカラーコーディネートを考えなさい」と言う様に、パーソナルカラー×配色の知識を掛け合わせて回答する様な設問に変わります。また、モジュール1ではPCCSを覚えておけば回答できていましたが、モジュール2は、それにプラスしてマンセル表色系の理解も求められます。難易度が高くなるため、勉強時間をある程度確保して臨む必要があります。モジュール1と被る内容も多いため、あまり時間をかけずに受験するのがおススメです。

私が実際にやった勉強法をいかに紹介します。

1)過去問を解き、出題の傾向をつかむ。

間違った箇所と分かりにくい箇所を公式テキストで確認。

2)「配色ワークブック」の以下のパートを解く

Part3「フォーシーズンの色を配色する練習」

Part5「色を見分ける練習」

3)以下の内容を暗記する

慣用色名とそれぞれに対応するマンセル値

最後にモジュール2合格に向けて押さえておきたいことをまとめます

マンセル表色系による色の表し方(色相 明度/彩度)を理解し

実際の色を見ると、だいたいのマンセル値が想像できるように訓練する

パーソナルカラーのタイプ別の得意な色やイメージを覚える

パーソナルカラーのタイプ別の配色ができるようにしておく

検定申し込みから終了後まで

申し込みから合格発表まで

色彩技能パーソナルカラー検定の試験は、全てCBT方式と言って、試験会場のパソコンで受講するものです。受験の申し込みは「CBTテストセンター」に行います。

パーソナルカラーの検定が受けられる全国のテストセンター一覧

実際の試験にあたっては、パソコンのモニターによって色に差異が出ないように、カラーチャートが配布されます。それを見ながら、パソコンに表示された質問にこたえるという形で進めていきます。

試験の際に忘れてはいけないのが、試験終了後に表示される「スコアレポート」を印刷して持ち帰ることです。このレポートには、試験結果発表を見る際に必要なログインIDが記載されています。結果発表は、試験終了後2週間ほどでWEBで速報が確認でき、3週間ほどで合格証書が送られてくるというスケジュールです。

最後にもう一つ、試験を受ける際に絶対忘れてはいけないのがあります。それが「身分証」です。CBT試験では、会場に入る前に必ず本人確認が厳重に行われます。従来の受験票がないため、身分証がないと本人確認できず、受験そのものができません。せっかく積み重ねた勉強を一つの忘れ物で台無しにするのは本当にもったいないので、必ず受験票を持参すること、ぜひお忘れなく!

ここまで色彩技能パーソナルカラー検定についてお伝えしました。私はパーソナルカラー診断歴が19年ほどあります。それでもこの検定のモジュール1、2を受けたことで、新しく発見できたことがありました。もっと早く知れていたら診断で悩むことも少しは軽減できたのかなと思う内容もありました。

なのでこれから、パーソナルカラーリストを目指される方は、ぜひここからスタートされることおすすめです。資格取得はしなくても、テキストと配色ワークブックで知識を得ておくだけでも引き出しは増えます。ぜひトライしてみてくださいね。

コメント